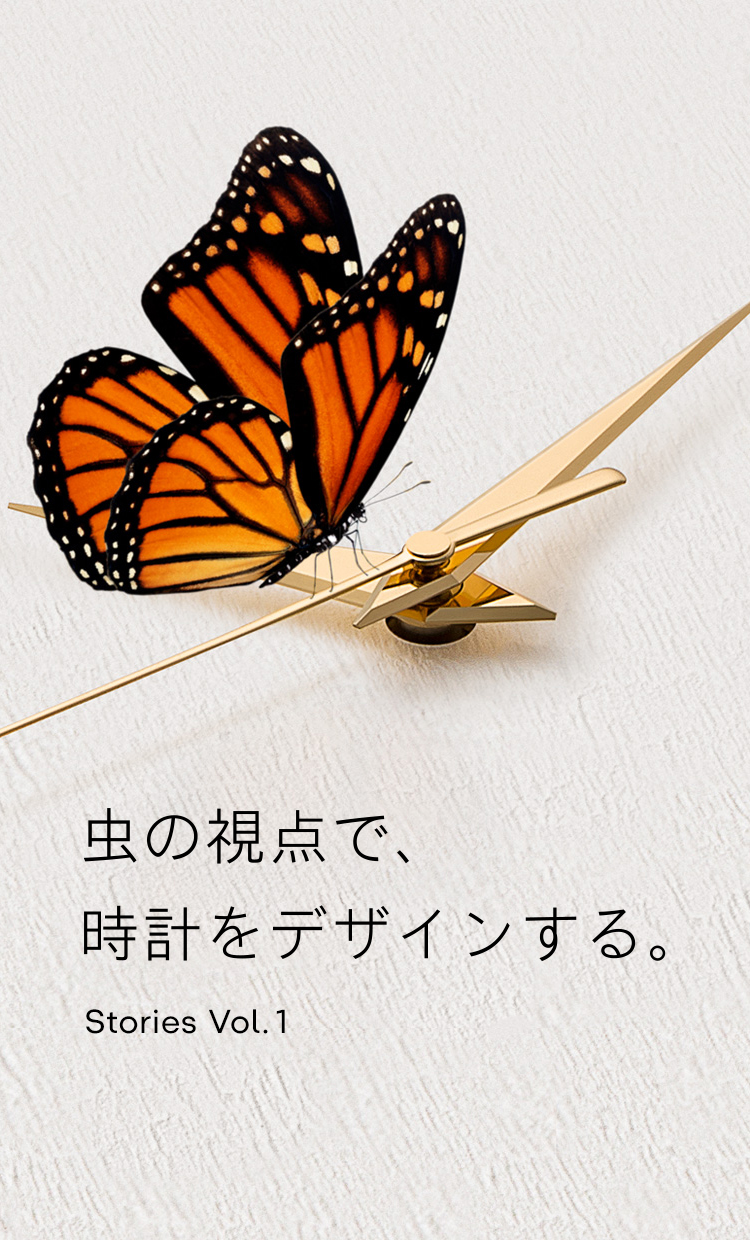

虫の目で見つめ、人の感動を呼ぶものをつくる。

その一方で、「視認性のための虫の目」というのも大いにあります。例えば、ここにあるグランドセイコーのクロノグラフ(GS SBGC203)。ストップウオッチ用のサブダイヤルが、メインの文字盤他より0.02ミリ低くなっています。これは「時間を見る」という目的で時計を眺めたとき、サブダイヤルの存在感は深くなっていたほうが、見やすいからなんです。とはいえ、これが0.02ミリではなく、0.04ミリ凹んでいたら、ストップウオッチを使わない時に邪魔になってしまう。じゃあ、どのくらいが最適なのか、という試行錯誤を繰り返して、0.02ミリという数値にたどり着いたというわけなんですね。

左右のボタンで眺める角度を変えていくと、メインダイヤルとサブダイヤルの間にある、わずか0.02ミリの高低差を感じることができる。これも「虫の目」によるデザインのひとつだ。

細部ということでいうと、磨き上げられた金属部分を拡大して見ると、そこには傷がひとつも見当たりません。グランドセイコーに関して言うと、そこまで徹底されていることが当然なんです。

そして、このグランドセイコーの美しい尖ったこの分針。この針も、それだけ顕微鏡で拡大しても、その先端まで完全に鋭く尖っている…と言いたいところですが、実は違います。針の太さが0.2ミリになるあたりで、スパッと文字盤に対して垂直に斬り落とされているんです。先っぽまで完全に尖っているよりも、こうしたほうが分針と目盛りの関係を、はっきり認識できるんです。遠目に見ると、ただの笹型の分針ですが、それは驚くほど立体的・多面的で。あまり細かいことまでは話せないのですが、その面と面が接するときの角度なども、極めて綿密に計算されているんです。

拡大して見ると、時計の針も、その視認性のために非常に細かいところまでこだわりをもって作られていることがわかる。

いかに普通のことを完全にやりとげるか。その上で、さらなる視認性を目指していく。人の琴線にふれるデザインを細部にわたり作り上げていく。それがデザインということなのかもしれません。

先ほどの盤面に「雪の質感」を表現した時計の話でいうと、文字盤の表面をリューターで削ったテクスチャを付けるのは、言い換えると「傷をつける」ということでもあります。ときには、そうやって「傷をつけること」がデザインだったりもする。そう考えると面白いですね。

僕たちは時計を見つめる人の心地良さのために、新しい感動のために、ディテールを作り上げていく。今回、取り上げた事例はほんの一例にすぎませんが。すべてのデザインには理由があって、そこにはデザイナーたちの「虫の視点」による無数のこだわりがある。そういうことなんです。