セイコーの未来にパワーを与える、

実験的なプロジェクト。

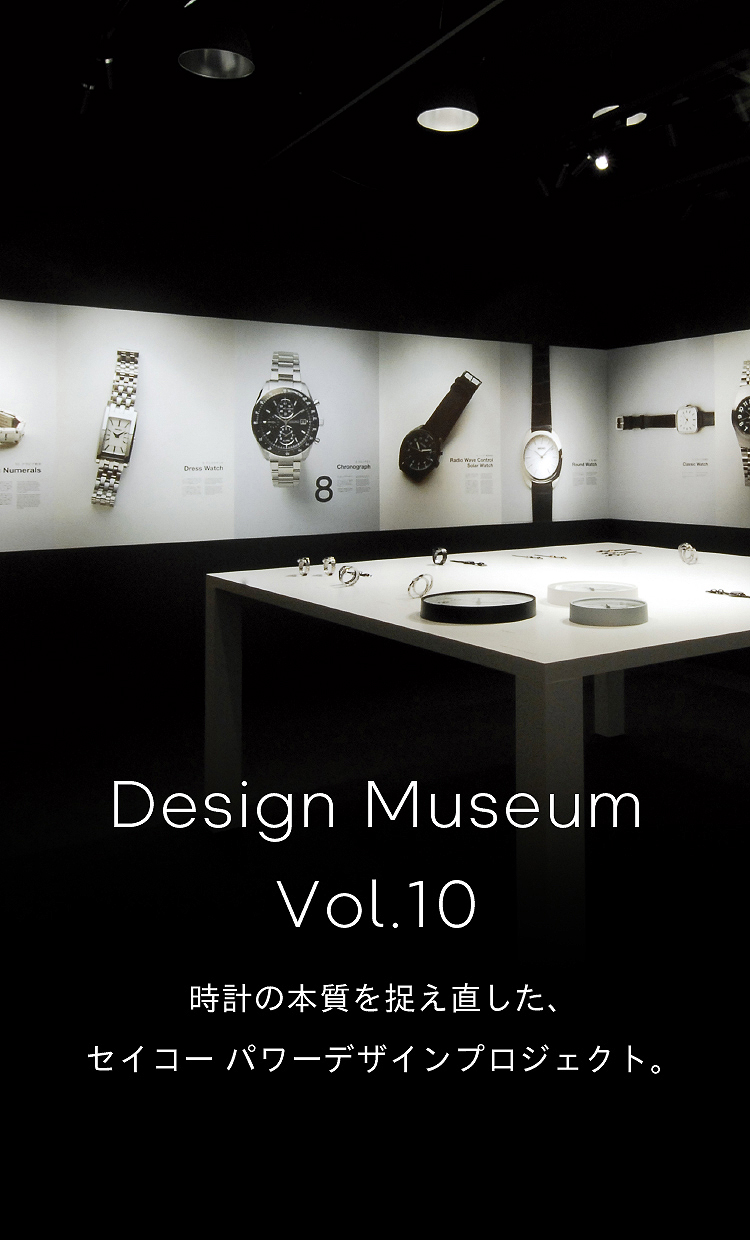

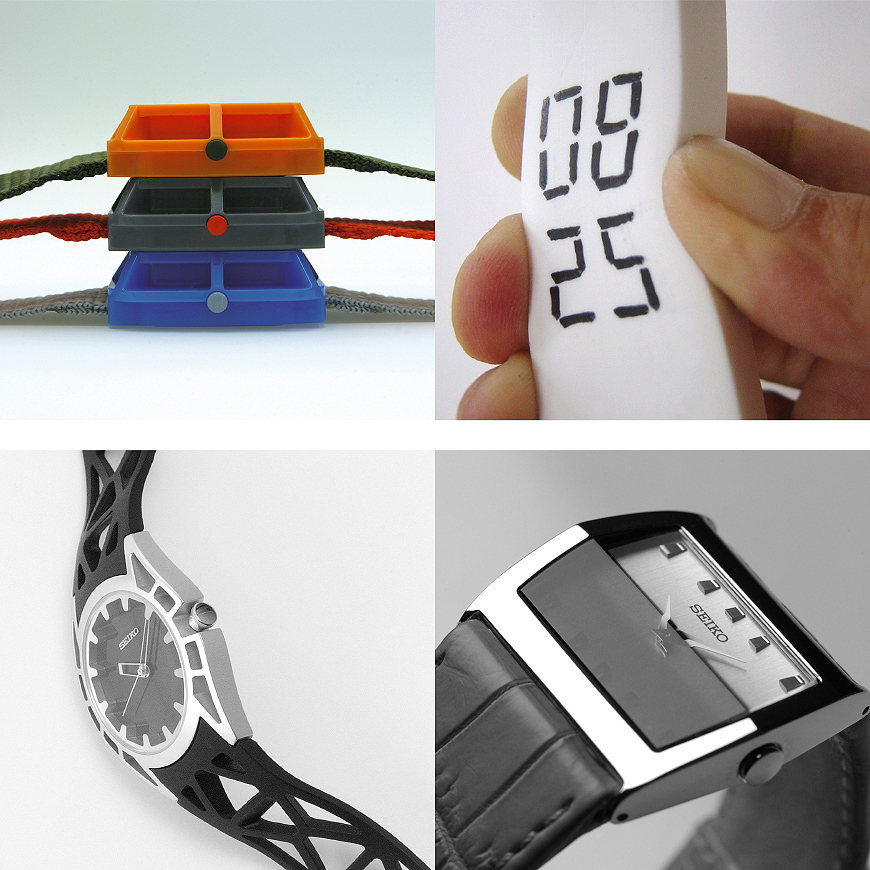

2001年、セイコーウオッチのデザイナーによる実験的な試みが始まった。監修にプロダクトデザイナーの深澤直人氏を招き、業務とは異なるスタイルで社員が自らブランドの未来を深く考え、アウトプットすることを目指した「セイコー パワーデザインプロジェクト」。制作されたプロトタイプは一般に向けて展示され、一部商品化もされた。2009年まで続いたこのプロジェクトによって、今日まで記憶に残る、まさにパワーのあるデザインが数多く誕生することとなった。

毎日目にしているはずの光景が

ヒントになる。

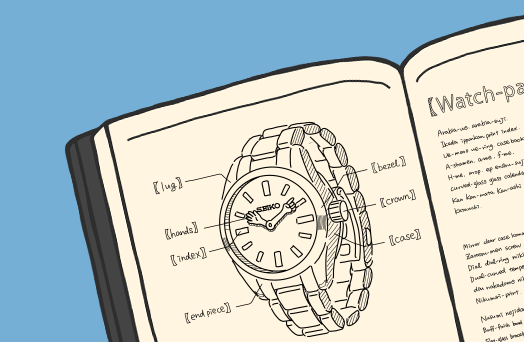

第一回目のワークショップ開始時、全社員が自ら撮影した写真を収集するステップが設けられた。テーマは、①帰宅後に外した腕時計の様子、②まちなかのセイコーロゴ、③まちなかのセイコーユーザー、の3つ。多くの日常風景が集められ、普段は意識することのない「普通」を捉え直すことで、デザイナーの発想が刺激され、思考に深みが増していった。深澤氏のメソッドによるこのオブザベーションの過程を経て、『駅』のような斬新なプロダクトがいくつも誕生した。

強い言葉が、

デザインの幅を生み出す。

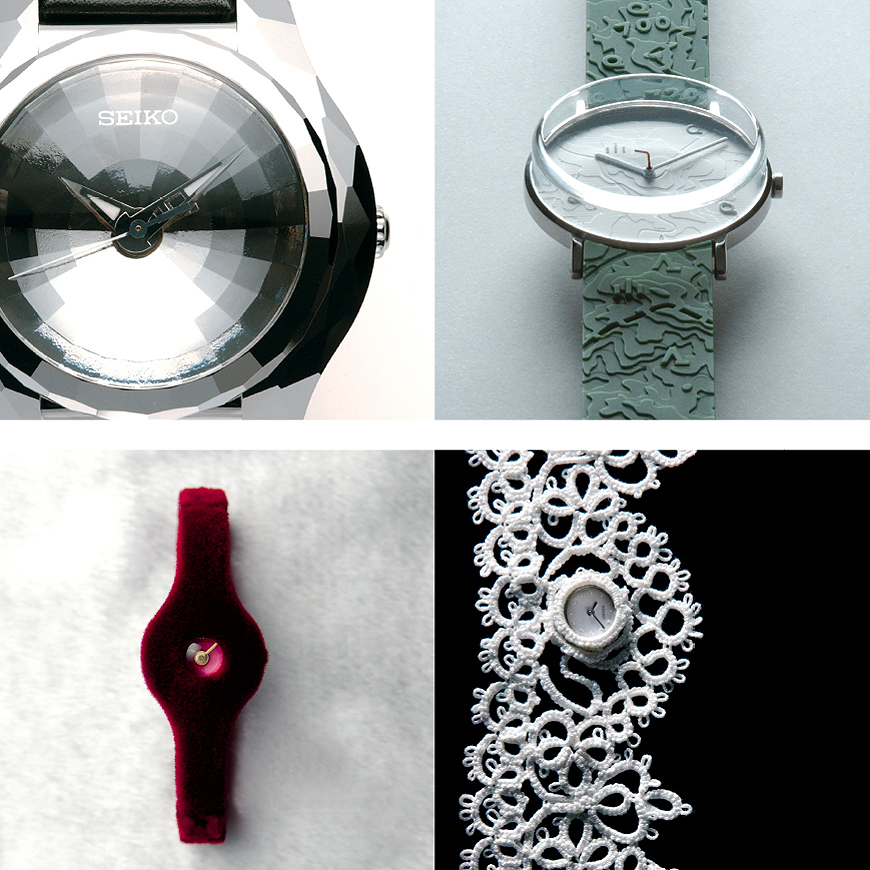

年ごとに変わるテーマのもと、開発されたプロトタイプは展覧会や各種メディアで発信され多くのファンを獲得していった。テーマ「大人の洗練(2003)」では、小さな薄い板を立てたインデックスが落とす影で時刻を示す『Shadow』、テーマ「TOKYO(2008)」ではそこで働く女性の軽やかな気持ちをビビッドな赤いケースで表現した『丸の内』、またテーマ「魅了(2005)」では、ガラスのゆったりした曲面と精緻に曲げ加工された金属線のコントラストが美しい『Blown Glass』など。シンプルかつ強い言葉で設定されたテーマがデザインの可能性を広げ、時計の可能性をも拡張することにつながった。

商品として

お客様に届ける。

「この活動をセイコーの価値にきちんと繋げたい」との思いからプロダクトの商品化にも取り組んだ。「スタンダード」をテーマとした2006、2007年作品からは、時計らしさを磨き上げ機能性にも優れた7種類のウオッチとクロックを商品化。なかでも『アナログクロック』は細部にまで拘った壁掛け時計として市場に定着、公益財団法人日本デザイン振興会より2017年度のグッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞した。プロジェクト自体も、時計の新しい価値提案を続ける姿勢が評価され2007年グッドデザイン賞を受賞している。

視点を少しずらし、

考え抜く。

工芸でなく、工業製品としての時計を目指した2008年の「TOKYO」。ここまでの深澤氏との7回にわたる活動のあと、さらに翌2009年、社内メンバーだけで取り組んだ「ASTRON 40」をもってこのプロジェクトは幕を閉じた。一連の活動は多くの作品を生み出したが、もうひとつの大きな成果はデザイナーの「考える力」であった。発想や視点を飛躍させる力、新しい素材や造形をディテールに落とし込む工夫と努力。参加したデザイナーに蓄積されたこの経験は、今もセイコーのデザインを支え続けている。

展覧会のために作られたリーフレットでは、作品名(地名)のあと、短い詩のようなフレーズとそこで撮られた風景写真が添えられている。見る人は各々の感性でそれらを結び付けてゆく。

『青山』 何もかもおしゃれだけど華美じゃない。

『大手町』 精度のある街。

パワーデザインプロジェクト展覧会の歴史(全8回)

会期:2002年10月10日~10月15日

日頃「経験していながら気づいていない」人間の身体的、動物的な感覚から導き出した発想。知っているのによく知らないことを知り、共感する感動を形に。

会期:2003年10月9日~10月13日

培ってきたものへの自信と奥行きを感じさせる「洗練」とは。新しい試みに挑戦する中から、驚きのある形が生まれ、新たな洗練の形が誕生していく。

会期:2004年10月7日~10月12日

基地局から発信される標準電波を受け、正しい時刻を表示する電波時計。目には見えない「電波」の視覚化をデザインのきっかけとし、ファッション性を高めた腕時計の提案。

会期:2005年11月2日~11月6日

装飾品としての時計の、理由なくいいと感じさせ人を「魅了」する新しいエレメントを見つけ出そうとする試み。

会期:2006年10月31日~11月5日

誰もが心に思い描く時計のスタンダード、一見保守的とも思える、しかし結局はそこに帰結してしまう魅力を丁寧に作り込む。

会期:2007年10月31日~11月4日

時計における暗黙のかたちを探り当てる作業。スタンダードとは、人々の心が共通して思い描く、ずれのない輪郭線である。

会期:2008年10月30日~11月3日

ヨーロッパから日本に入り込んできた工芸的な時計らしさよりも、工業的にデザインされた時計に、今日の東京っぽさが感じられる。

会期:2009年12月1日~12月6日

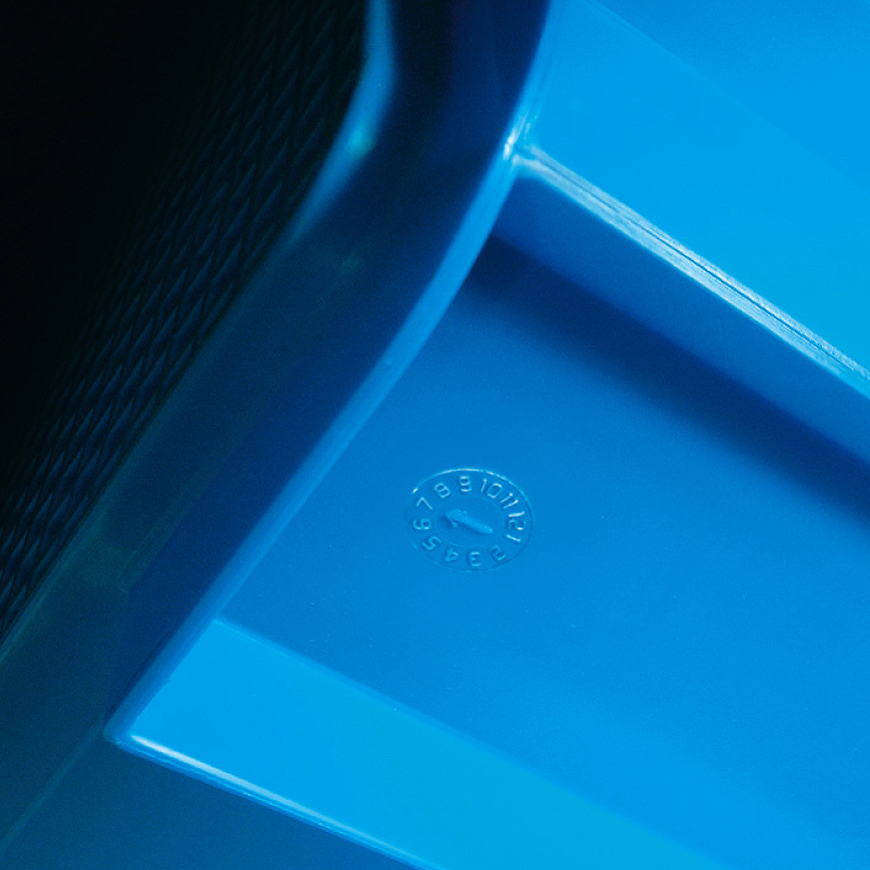

1969年、世界で初めて販売されたクオーツウオッチ「セイコー クオーツアストロン」40周年を記念してデザインされた40本の腕時計。